◆SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG (for Nikon) レビュー

作成日:2010.09.13 更新日:2011.11.01

撮影例は70mm、開放F2.8(実効F3.3)、SS1/60、ISO200、-0.7EV。

このレンズを使った他の撮影例はPicasaにアップしてありますので参考にどうぞ。

(このレンズの被写体としては不向きではあると感じますが、花(20110430_服部都市緑化植物園)も撮影してきましたので参考程度にどうぞ。)

※Google社はPicasaからGoogle+への機能移行を図っているようで、Picasaのタグ機能が正しく動作しなくなったようです。このレンズ固有の作例は追ってこのページに追加して行こうと考えております。

(※この記事で使用しているボディはNikon D90です。)

(※この記事で使用しているボディはNikon D90です。)◇購入経緯◇

1本目のレンズとして購入した18-105mmVRがあまりにも寄れないレンズであったため、マクロレンズが欲しくなり購入に至りました。他に競合するマクロとしては当事MicroNikkor60mmF2.8Gがありましたが、カミソリマクロとしての評判を聞き、こちらをチョイスしました。たまおやが購入した2本目のレンズです。

◇使用用途◇

主に無機物の接写用。小動物の撮影にも高頻度で使用しています。

それ以外にもシャープで無機的な印象を与えたい場合にも使用しています。

有機物相手でも意外な表現が出来たりと、目的を持って使えば非常に有用なレンズです。

◇焦点距離◇

APS-Cで使用した場合はフルサイズに換算すると105mmとなる中望遠マクロです。花や小物類の撮影など基本的なマクロレンズの用途として最も扱いやすい部類の焦点距離と言えるでしょう。

◇F値◇

開放F値はF2.8で、現在(2011/11/1)発売されている等倍マクロとしては最もスタンダードなF値です。

中望遠レンズですのでボケの大きさも程良く扱いやすいと言って良いでしょう。

ただし、前群繰り出し方式ですので、接写時には露出倍数がかかり、実効F値は2.8より暗くなりますし、私のようにガラスやアクリル越しの撮影が多い場合は前玉(もしくはフード)をアクリルにぶつけてしまう事も良くあります。

また、玉ボケは開放でも周辺まで口径食も少なく綺麗ですが、絞り込む程に角ばっていきます。

◇光学性能◇

中望遠マクロの世界ではTAMRON 90mm(272E)が銘玉と名高いですが、こちらも別ベクトルで銘玉だと個人的には感じています。272Eとは方向性が違って、272Eがボケ味の美しさ重視であることに対し、こちらの70mmマクロはキレ味重視の印象で開放からカリカリシャープな画を出してくれます。

(余談ではありますが、272Eも2段程絞り込めば途端に芯のある画になります。272Eはとろけるようなボケ味と絞り込めば途端にカリッとするのが持ち味で、対するSIGMA70は開放からカリカリシャープな描写+アウトフォーカスエリアのボケの美しさを持つ70マクロと言う性格の異なる2本と言った印象です。)

とにかく開放でのシャープさを最優先する人には272Eよりこちらを推したいです。

シャープネスのピークは開放から一段絞った位が最も切れ味鋭く、F8程度まで良好なシャープネスが持続します。 F11以降は緩やかにシャープネスは落ちていきますが、他のレンズに比べてもシャープな部類と言えるでしょう。開放からシャープである事とのトレードオフとして、ボケ味は若干硬さが残ります。この欠点は背景との距離や背景の色等を工夫する等が必要です。星の撮影や太陽など、点光源を写した時に美しい光芒を作りやすい事も密かに知られています。

しかし一方で、軸上色収差の残存はやや大きく、ハイライト付近ではいわゆるパープルフリンジが発生しやすいのが欠点と言えます。

◇接写性能◇

最大撮影倍率1倍、最短撮影距離25.7cmと、接写に関しては申し分ない性能です。

他の等倍マクロ同様に充分な高倍率撮影が楽しめます。

◇機械部分◇

マクロレンズでありながら、フルタイムマニュアルフォーカスもできず、MF時のピントリングにトルク感もありません。レンズ側でAF/MFの切り替えができず、ボディ側でしか切り替えができないのも大きな欠点でしょう。また超音波モーターどころかレンズ内モーターすら搭載していません。F値の項でも触れましたが、IF方式ではないためフォーカス時に前玉が繰り出すため、最大撮影倍率付近では露出倍数がかかり暗くなってしまいます。ただ前群繰り出しではあるもののフィルター枠は回転しませんので、PLフィルターとの親和性は高いです。フードがねじ込み式でPLフィルターの装着・アクセス面でも便利なため、フィルターワークはしやすい部類ではないでしょうか。

◇付加価値◇

シグマの超音波モーターであるHSMや、手ブレ補正機構OSのどちらも搭載されていません。

AFが可能かどうかはボディを選びますし、撮影状況によっては三脚が欠かせないでしょう。

◇重量・大きさ◇

同クラスのレンズに比べ、重く太く大きいです。フードがねじ込み式で逆付け不可能なため、持ち運び時の嵩も増えやすいです。フードを逆向きに被せておくだけにしても納まりが悪いです。

◇価格◇

解像力にだけ限って言えば最高級の描写性能のレンズが数万円で手に入ると思えば安い部類と言っても良いと思います。コストパフォーマンスは非常に良好です。

◇備考◇

個人的な感想に過ぎませんが、この70mmマクロと、TAMRONの272E、Nikkorの60mmf/2.8Gの3本は好みで選び分けるといいと思います。

シャープネスにおいては、SIGMA70mm >> Nikkor60mmf/2.8G > 272E

ボケの美しさは272E > Nikkor60mm >> SIGMA70mm

その他、SWMやナノクリスタルコート、AFの速さ、MFの扱いやすさなどを勘案した総合力ではNikkor60mm >> 272E >> SIGMA70mm

と言ったバランスに感じます。 APS-C機であれば他にNikkor40mm、TokinaM35、SIGMA50mm等も選択肢に入ってくるかと思いますが、ここでは割愛します。

尚、このレンズは前述の通りレンズ内モーター非搭載ですので、D3000、D5000、D3100、D5100等のボディモーター非搭載機ではAFが効きませんので御注意下さい。

私は爬虫類の鱗感や硬質な目の雰囲気を出したかったので、わずかなシャープネス差でこちらを選びました。たまおやお気に入りの一本です。

◇総評◇

競合するマクロが多数ある中望遠マクロですが、このレンズ特有の解像力・表現力を必要としない場合はわざわざこのレンズを選ぶ必要はありません。特にAFモーター非搭載である事、接写時の鏡筒の繰り出し等の面では、純正の60mmF2.8/G等に大きく劣っていると言えます。

(10段階評価。☆は1点、★は2点。)

| □光学性能(解像力) | ★★★★★ |

| □光学性能(ボケ) | ★★★☆ |

| □機械性能 | ★☆ |

| □コストパフォーマンス | ★★★★ |

| □総合点 | ★★★★☆ |

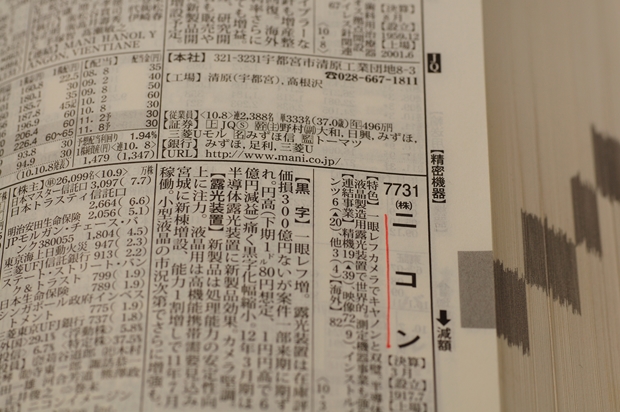

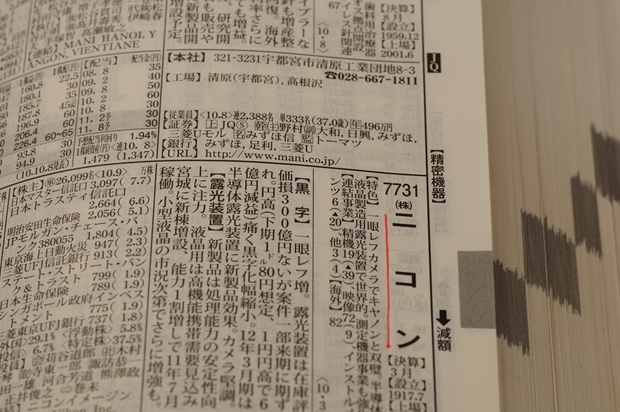

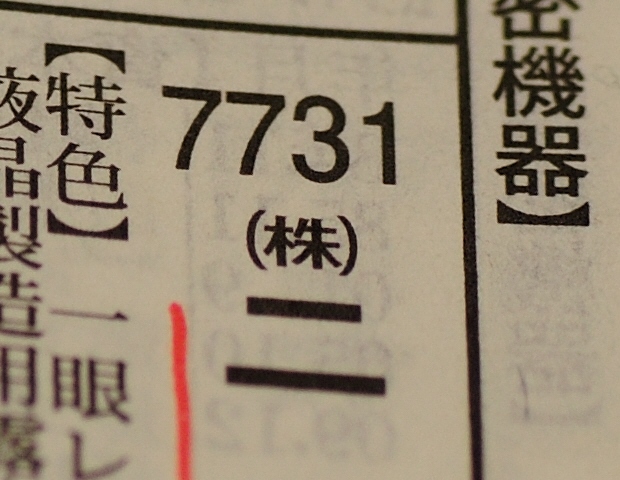

◇簡単なレンズテスト◇

やっつけではありますがSIGMA70の絞り値毎の撮影テストを簡単にやってみたので載せておきます。

撮影環境は、室内、三脚使用、リモートコード使用、SB-400(ニコンの外部ストロボ)使用。

カメラはD90、AF使用、スポット測光、露出補正:±0、調光補正:−0.7、ISO:200、SS:1/60、WB:ストロボ、ピクチャーコントロール:ビビッド

開放絞りだけは、被写体との距離の関係から設定値と実効値が違いますがご容赦を。また、環境を厳密に設定している訳ではないので撮影環境による微妙なズレ等があるのでご容赦くださいませ。

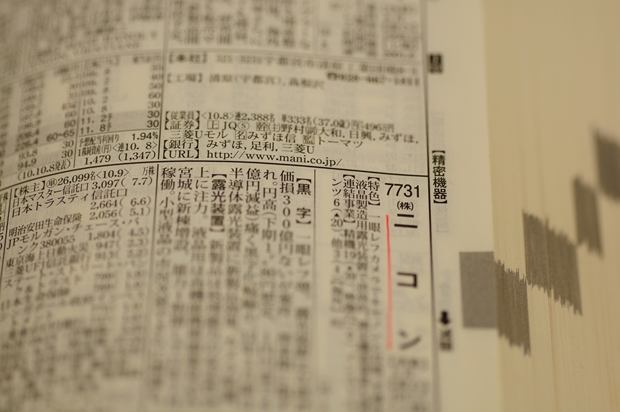

F2.8(開放、実効値はF3.2)

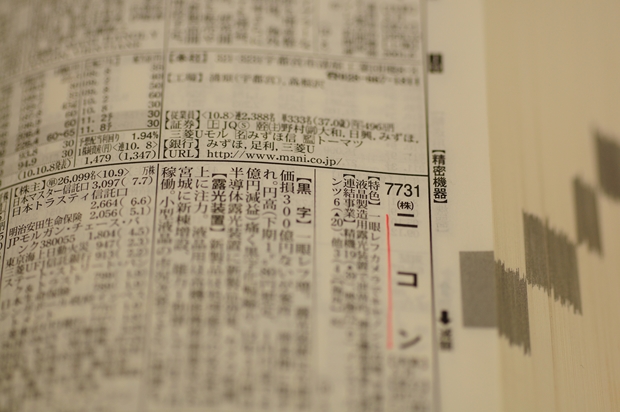

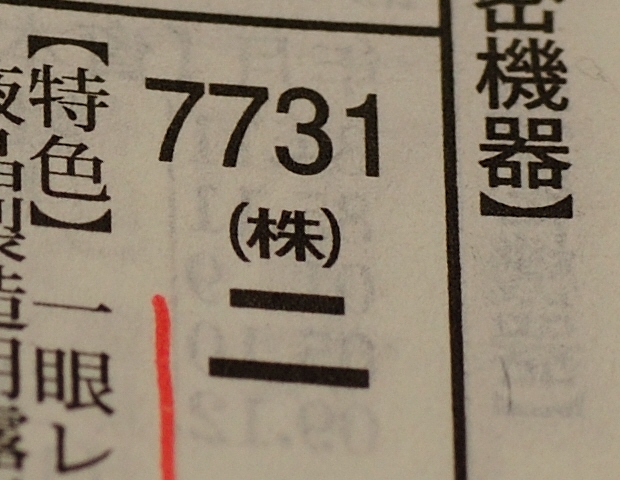

F4

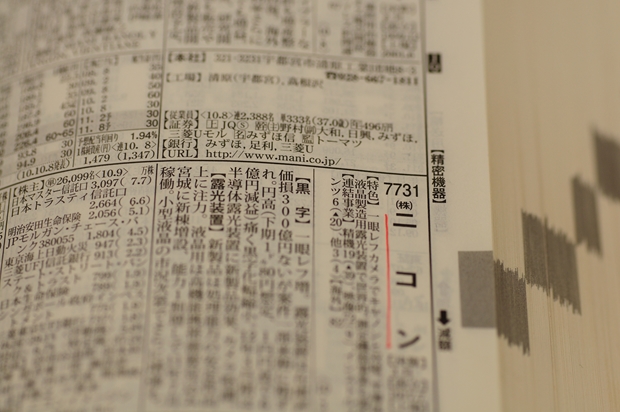

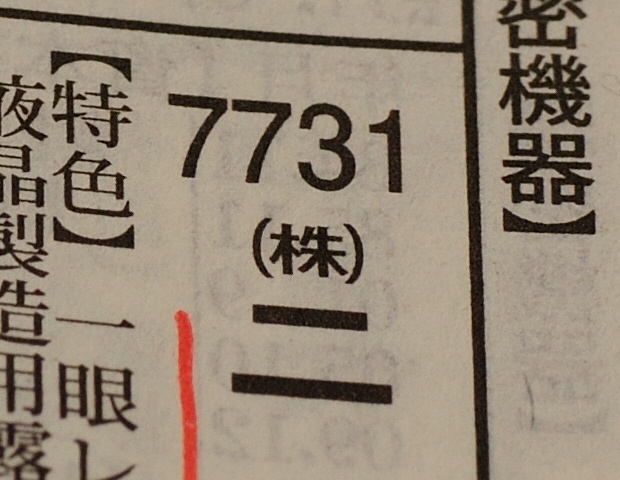

F5.6

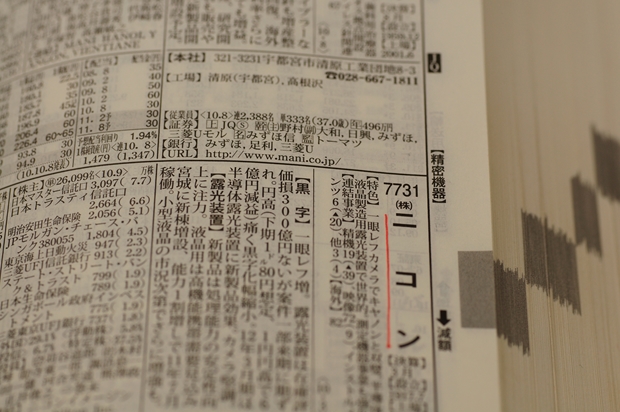

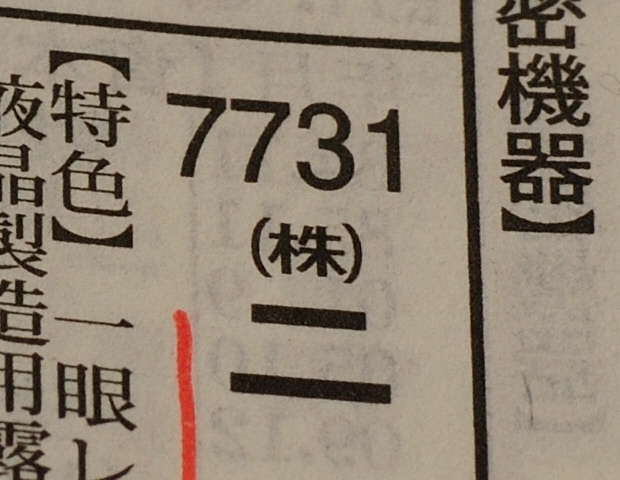

F8

F11

F16

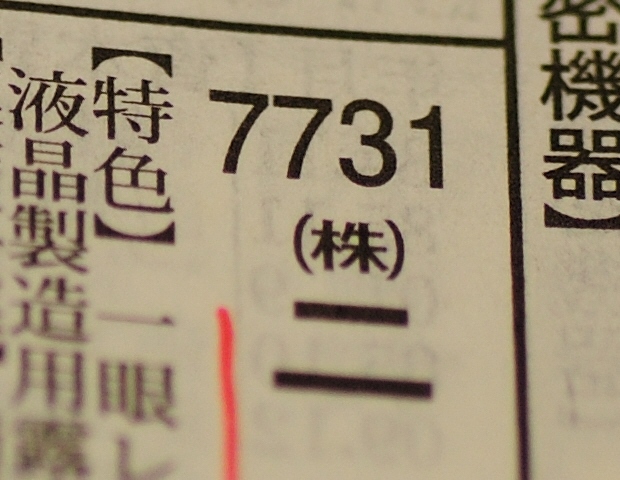

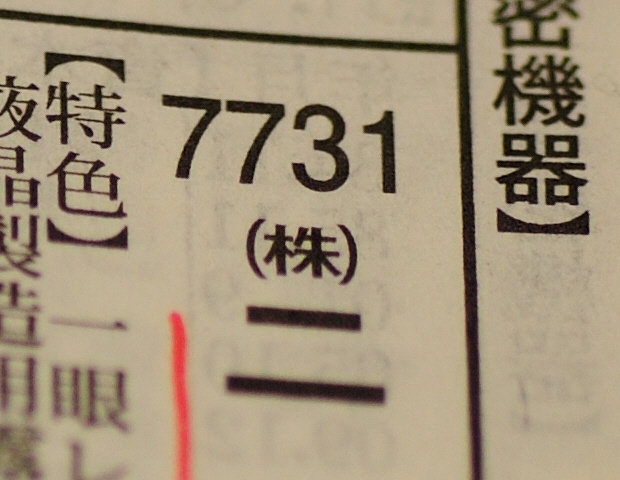

フォーカスポイントはいずれも、「ニコン」の文字の上の「(株)」の右側辺りです。

フォーカスポイント周辺の拡大は以下。

F2.8(開放、実効値はF3.2)

F4

F5.6

F8

F11

F16

| [レンズスペック] | ||

| 定価 | : | ¥61,900-(税込) |

| レンズ構成(群-枚) | : | 9-10 |

| FXフォーマット画角(対角線) | : | 34°30' |

| DXフォーマット画角(対角線) | : | 20°20' |

| フォーカシング方式 | : | 前群移動 |

| 手ブレ補正機構 | : | - |

| レンズ内モーター | : | - |

| 絞り羽枚数 | : | 9 |

| 最小絞り | : | 22 |

| 最短撮影距離(m) | : | 0.257 |

| 最大撮影倍率(倍) | : | 1/1 |

| 重さ(g) | : | 525 |

| 最大径×長さ(mm) | : | φ76×95 |

| フィルターサイズ | : | 62 |

| キャップ | : | スプリング式 |

| フード | : | LH620-01付属(ねじ込み式、フード前側径77mm) |

| ケース | : | 専用ケース付属 |

TopPageへ戻る